Tüchtigkeit und Gemütlichkeit

Heiner Studts Bilder aus den achtziger Jahren

Textmontage für den Katalog zur Ausstellung in der AOK-Geschäftsstelle Glockengießerwall 3 in Hamburg vom 1. März bis zum 30. April 1988

1.

Aus den noch unveröffentlichten Erinnerungen von Erwin K.: Als ich zusammen mit Heiner Studt Pädagogik studierte, fiel mir nicht auf, daß er ein Kunst-Studium hinter sich hatte. Der Studt wußte Bescheid über politische, ökonomische Fragen. Und was mich am meisten im Kreise unserer Erziehungswissenschaftler irritierte bis abstieß: Er hatte naturwissenschaftliche Kenntnisse, Interessen und Herangehensweisen. Das „Künstlerische“ kam mir (uns) so direkt nicht in den Blick; denn Heiner Studt war in unserem Kreis nicht der „Fachidiot“ fürs Technisch-Mediale oder gar Künstlerische. Der ließ sich nicht reduzieren auf dieses Feld. Der schrieb auch Texte zur Bildungsökonomie, zu logischen Fragen — aber er war natürlich der Anreger und aktive Mit-Durchführer, wenn es darum ging, ein besonders gelungenes Seminar-Produkt, z.B. in Form einer kleinen Broschüre, der Hochschulöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Da merkte ich wohl etwas von seinen künstlerischen Vorbildungen, und vor allem merkte ich, daß er auf diesen Gebieten noch weniger Berührungsangst hatte als auf den sog. wissenschaftlichen. Indirekt war er einer unserer Lehrer. Durch ihn habe ich gelernt, daß zum geisteswissenschaftlichen Arbeiten auch schmutzige Finger gehören können.

Jahre später, als ich mich mit theater-pädagogischen Vorstellungen und Arbeiten beschäftigte, las ich einen Satz, den der Stückeschreiber Brecht über seinen Freund, den Schönberg-Schüler und Komponisten Hanns Eisler, sagte. Der Eisler, so Brecht, sei deshalb ein so vorzüglicher Komponist, weil er von vielen Dingen außerhalb der Musik so vorzüglich Bescheid wüßte… Das war treffend gesagt.

2.

Heiner Studt nimmt die Welt als eine vermittelte ernst. Die durch den Fotografen und die Zufälligkeiten des Fotografierens vorinterpretierte Wirklichkeit wird zum Spielmaterial seiner Arbeit. Er spielt damit scheinbar naiv.

Er setzt sich nicht mehr vor eine Natur, die unschuldig ist, sondern er setzt sich in die gesellschaftliche Natur hinein, er greift ein, er bringt seine Assoziationen. So gelingt es ihm, Bildwirklichkeiten und die darinnen und dahinter steckenden Realitäten zum Sprechen zu bringen. Alle seine Bilder sind Konstruktionen aus solchen Wirklichkeiten, die uns als Zuschauern, als Betrachtern nicht unbekannt sind. Aber es sind neue Konstellationen da, so daß ein jedes Bild sich intern berät, korrigiert und kommentiert.

3.

Wie war der Titel einer Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle? „Als guter Realist muß ich alles erfinden“. Wohl nicht zufällig fällt mir der Satz beim Sehen der Bilder von Heiner Studt ein.

4.

So würde ich die meisten Bilder der 80er Jahre von Heiner Studt verstanden sehen: Er bringt verschiedene Impulse in einem Bild unter, und aus diesem Konzert der Impulse gibt es neue Klänge, neue Bilder, die das Bild selber noch nicht aufzeigt, die wohl aber im Kopfe und in der Sinnlichkeit des Zuschauenden, des kontemplativ Betrachtenden erscheinen, zum Vorschein gebracht werden können. Indem der Künstler selber die Brüchigkeit von Realitäten bzw. das Brechen von Realitäten innerhalb seiner Bilder zum Ausdruck bringt, gibt er dem Betrachter ein Modell, dieses selber zu tun, sei es zuerst einmal in- und ausgehend von dem Bild, aber dann weiter-reichend in die Bild- und Lebenswelt des Betrachters.

Der witzige oder ironische Charakter der Bilder erschließt sich nicht auf den ersten Blick, sondern erst auf einen zweiten oder dritten, nämlich immer dann, wenn man sich in Details versenkt und verwundert ist und eigentlich schmunzeln müßte über die Zusammenstellung etwa eines Korsett tragenden Menschen mit einem Zeitungspapier oder einer Backsteinfassade. Das Komische, das Ironische, das Witzige bedeutet nicht Schenkelklopfen oder ein lauthalses Lachen, sondern ein Verwundertsein über das unvermutete Zusammentreffen von sehr verschiedenen Gegenständen und ihren Welten.

5.

Heiner Studt: Kunst hat die Potenz, das Alltägliche auf seinem eigenen Wirkungsfeld, dem der unmittelbaren Sinnlichkeit, zu destruieren. Die künstliche Organisierung von Alltagserfahrung in einer Weise, daß Fragen nach begrifflicher Erklärung virulent werden — darin besteht die wachmachende, Denken fördernde, für Theorie aufschließende Funktion von Kunst. Sie leistet dies, indem sie Brüche in der scheinbaren Homogenität des Pseudokonkreten sinnlich vorführt…

6.

Bertolt Brecht in den zwanziger Jahren: Die Kunst soll der Ideologiezertrümmerung dienen.

7.

Vladimir Poszner läßt Viktor Schklowski sagen: Es existieren zwei Methoden des Denkens. Die eine besteht darin, daß wir als Wissenschaftler sagen, diese Sache sei diese Sache, ganz genau diese; wir wollen sie also fixieren, daß ihre Definition nur auf sie anwendbar ist, auf nichts anderes. Wir grenzen sie ein. In der Kunst, so merkwürdig das scheinen mag, geben wir dem Gegenstand eine vielfältige Definition, eine widerspruchsvolle Definition, so wie Picasso die Konturen der Gegenstände verschiebt, als drehe er sich um sie herum.

8.

Aus den Erinnerungen von Erwin K., Fortsetzung: Heiner Studt versuchte einmal, mir einen Zugang zu seinen Bildern mit Hilfe der Bühnen-Metapher zu öffnen.

Blicke ich auf ein Bild, dann blicke ich — so heißt es doch auch — in ein Bild. Die Bildfläche suggeriert die Tiefe einer Bühne. Heiner Studts Bilder haben nun, schaut man näher hin, eine sehr glatte Oberfläche. Da ist nichts gespachtelt. Da gibt’s kein alltägliches oder kostbares Fundstück, das ins Bild geklebt wurde. Glatt wie ein Foto. Und dennoch: Perspektive, Tiefe, Plastizität.

Der Rahmen eines Bildes als Bühnenportal? Aber wo sind die Menschen, die sonst mit Leib und Seele die Bühne bevölkern? Statt ihrer erscheinen Figuren, Typisierungen, Rollenträger, zu Masken erstarrte Visagen: Ikonen des Alltags, der veröffentlichten Meinung: Musterbeispiele wie du und ich — und wie wir eigentlich doch nicht sein wollten. Wir hätten gerne schon mehr ausgearbeitete Physiognomie, mehr Unverkennbarkeit, aber sind doch allzu häufig normiert und funktionalisiert.

Hält man sich länger in diesem komischen Geschehen auf, nimmt man sich ganz ernst und bringt sich gar als komischen Komplizen mit hinein, dann hat man wohl etwas davon: eine neue Idee, ein Zusammenpurzeln seiner sonst üblichen und schon so abgeschliffenen Sichtweisen. Eine filmische Methode in erstarrter Form: Wie die Cutterinnen im Film Disparitäten, Kontrastmontagen usw. herstellen, so argumentiert der Bühnen-Bilder-Maler Studt. Eisenstein nannte so etwas einmal „Montage der Attraktionen“.

9.

Daß der „Aufführungsort“ für Bilder der Kunstmarkt sein soll, das will Heiner Studt nicht akzeptieren. Die Kunst auf ihre Warenförmigkeit zu reduzieren, verfehlt und domestiziert ihren kreativ-kritischen Gebrauchswert. Studt: „Der Realisationsort für Bilder ist eine Ausstellung nach dem Konzept des Malers. Die ‚Aufführung’ des Bildes geschieht in einer Ausstellung. … Nur äußerst selten gestalten Künstler die Gesamtausstellung. Ich halte das aber für einen probie-renswerten Weg…. Indem der Maler auf eine Inszenierung hinarbeitet, muß er sich, wie Filmemacher, Theaterleute, Musiker auch, auf ein Publikum einstellen, und das heißt, er muß sich um dieses Publikum kümmern, er muß sich — o schwerer Abschied von der wortkargen oder orakelnd monologisierenden Genie-Attitüde! — mit ihm gemein machen“.

Heiner Studt will also heraus aus der allzu individualistischen Ecke der bildenden Künstler. Er leidet darunter, daß der Malerei gegenwärtig offenbar das gesellige Moment fehlt, das andere Künste in sich tragen.

10.

Heiner Studt greift in seinen Bildern aus den achtziger Jahren Motive der fünfziger Jahre auf. Das tut er sicher nicht ohne Hintergedanken. Zum einen hat er — als Kind zwar, doch, da in der damals recht politisierten DDR lebend, als beobachtender Zeitgenosse — diese Zeit selbst erfahren. Zum anderen erscheint ihm vieles heute als eine Wiederaufführung der Fünfziger. Und schließlich: Die Ikonografie der Fünfziger liegt als eine abgerundete vollständig vor; der Maler kann wie in eine Palette hineinlangen und mit dem ästhetischen Material frei verfügen. Der Griff in die Klamottenkiste ist, da ihr Inventar allzu bekannt ist, ein sicherer. Aber er ist zugleich ein Griff in die aktuelle Gegenwart: Sie leben noch, diese fünfziger Jahre, nicht zuletzt hier in „Westdeutschland“, diesem Land von „Tüchtigkeit und Gemütlichkeit“.

11.

Alexander Kluge/Oskar Negt: Der Ausdruck Gemütlichkeit bezeichnet das Prinzip dessen, was als Einzelnes als gemütlich gilt. Ist die Tüchtigkeit eine Kategorie des An-sich-oder-Für-andere, eines Tätigwerdens aus Pflicht, so ist Gemütlichkeit die Organisierung des Für-sich-oder-unter-sich-sein. Es geht um den Rückzug auf das Eigene als Prinzip. Wo Deutsche es sich in der Öffentlichkeit gemütlich machen, wird es laut. Gemütlichkeit zu Hause heißt nicht sachlich, zweckmäßig, auch nicht nur: bequem. Die verschiedenen Bequemlichkeiten müssen zueinander stimmen… Wenn einersagt: „Da werde ich ganz ungemütlich“, sagt er, daß er die inneren Möbel umrückt, Ärger äußern, den Diskurs zertrümmern will, wenn nicht abgeholfen wird. Das öffentliche Prinzip von Ruhe und Ordnung im Privatbereich heißt Gemütlichkeit. Wann war Deutschland als Gesellschaft je gemütlich? Sind Reichsparteitage gemütlich? „Wir haben vormittags noch gemütlich beieinander gesessen, nachmittags war Aufmarsch.“ Dagegen kann man sagen: „Im Bürgerbräukeller ist es gemütlich. Aber als Hitler zu sprechen anfing, wurde es für die ausländische Presse ungemütlich“… Attribute der persönlichen Gemütlichkeit sind für nichts unmittelbar brauchbar, angenehm oder bequem, ja sie versperren Platz, sind Staubfänger, machen Mühe, aber sie gelten als Symbole der Gleichsinnigkeit und sind für Gemütlichkeit deshalb erforderlich.

12.

Gefragt, wie sein Bild „Tüchtigkeit und Gemütlichkeit“ (Abb. S. 7) interpretiert werden könnte, sagt der Maler: Die Mitte des Bildes wird beherrscht durch das Massiv des Sessel-Torsos. Es bildet, vom Grau des Hintergrunds abgesehen, die größte zusammenhängende Teilfläche. Der Dominanz der dem Sessel assoziativen „Gemütlichkeit“ unterwirft sich die links sich anschließende und auf derselben Grundlinie postierte Pianistin. Im Abendhimmel rechts und im ihr zu Ehren Kopfstehenden findet ihr sicher erbauliches Spiel seinen Widerhall. Da sind die fallenden Bomben doch nur vage Störungen. Deren freundliches Silber und offenbare Abstammung vom harmlosen grauen Wölkchen lassen, wenn schon nicht an einen warmen Regen, so doch an einen erfrischenden Schauer denken — das hingewischte Himmelsblau unterstreicht diese Leichtigkeit nur. Eines aber irritiert: daß das, was da so silbern fällt, tatsächlich die Gestalt von Bomben hat. Dies ist anscheinend das tüchtige Element, wie auch schon das Kopfstehen und Klavierspielen etwas durchaus angestrengt Tüchtiges an sich haben. Aber es ist nett tüchtig. Und die Silberbömbchen, diese Störer, werden, wo ein „verhüt’s Gott“ vielleicht nichts bewirkt, durch das auf dem Sessel ausgelegte Präservativ gebannt. Vielleicht hat es der Kopfsteher vorsichtshalber dort hingetan, ehe er sich zum Kopfstehen entschloß. Noch sind die Bömbchen nicht aufgeschlagen, es wird schon gut gehen. Leise spielt Madame ihre Weise. Der Kosmos der Heimeligkeit — das Gewölbe des Himmelsbogens — bleibt intakt.

13.

Eine weitere Lesart dieses Bildes mag darin bestehen, daß wir uns, wenn wir uns die einzelnen Teile dieser Komposition isoliert ansehen, erinnert fühlen an Bilder, die wir immer schon einmal gesehen haben (wieder der erste Blick, der uns sofort in das Bild hineinzieht). Wir kennen Möbelkataloge, wir kennen Fotos von Kriegsberichterstattern etwa aus Vietnam, aber auch schon aus dem 2. Weltkrieg Flächenbombardement von Großstädten, wir erinnern uns an Werbungen und Klavierschulen, die ähnliche Bilder aufweisen wie hier im linken Teil der Zeichnung von Heiner Studt. Wir können also nicht sagen, daß das, was wir auf den ersten Blick sehen, uns fremd ist. Wir können durchaus sagen, daß das, was wir auf den zweiten, auf den dritten Blick sehen, wahrnehmen und mit uns verrechnen, uns fremd erscheint, respektive, daß in uns ein Bild, ein Film, eine Erinnerung und eine Interpretation entstehen: daß wir uns einen Reim aus den Impulsen, die dieses Bild enthält, machen können. Haben wir uns erst einmal von dem dominant ins Bild gesetzten, aber nur auf den ersten Blick ausschließlich Gemütlichkeit ausstrahlenden Sitzmöbel entfernt, dann stellt sich möglicherweise solch eine Lesart ein: Wir kombinieren den Fleiß des Klavierspielens, das exakte Üben am Piano mit dem exakten Abwurf von Kriegsmaterial aus der Luft. Der Terminus der Tüchtigkeit verliert seine Unschuld, und wir kombinieren eine neue Bildunterschrift, nämlich „Tüchtigkeit und Gefährlichkeit“ — genauso, wie wir das Wort Gemütlichkeit nicht mehr als einen unschuldigen Begriff, der nur Positives und menschlich Nahes meint, akzeptieren können.

14.

Theorien als Beiträge zum Verständnis der Welt: Sie bestechen durch Klarheit und Eindeutigkeit. Bilder als Beiträge zum Verständnis der Welt: Sie bestechen durch Fragen und Mehrdeutigkeit.

15.

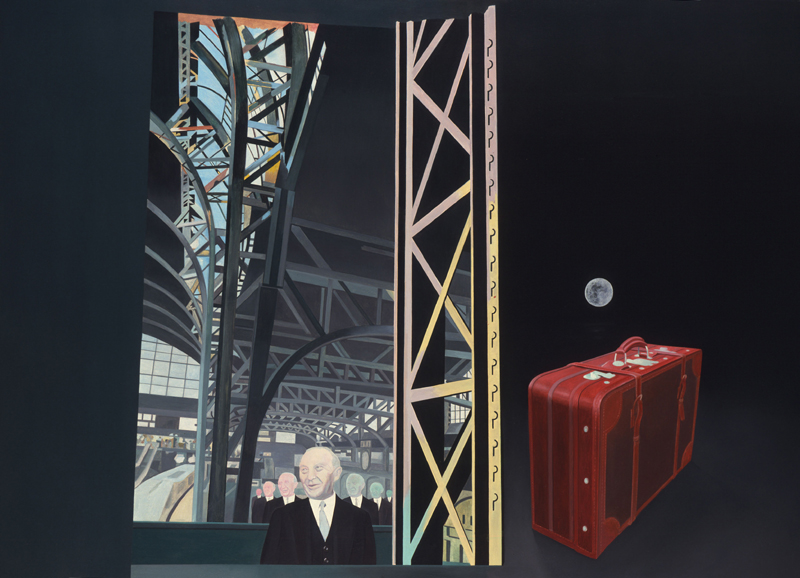

Mein Koffer. Kein Koffer. Ein Kofferbild. (Abb. S. 9). Wieder mein Koffer. Mein Koffer: ein Reisekoffer. In China produziert. Nach Hamburg exportiert. Einem Künstler als Modell gedient. Abgebildet in aller Schnelle auf einem kleinen Polaroid-Foto. Wieder auferstanden , schöner denn je, auf einem Öl-Bild, das ihn in illustrer, aber auch sehr unwahrscheinlicher Gesellschaft zeigt: Konrad Adenauer im Bild gleich siebenfach; der Hamburger Hauptbahnhof stand Pate in seiner Eisenkonstruktion; und der Mond, groß wie ein Fünfmarkstück, schwebt über meinem Koffer— nein, nicht der Mond, ein Bild von ihm. Aber mein Koffer ist so gut getroffen, daß ich von ihm nicht sagen möchte, er sei nur ein allgemeines Abbild. Jetzt, wo ich ihn sehe, denke ich, daß es meiner ist—da auf dem Bild. So komme ich über einen Gegenstand meines nahen Umgangs selbst ins Bild. Doch welche Reisen mache ich? Ich werde das Kaleidoskop schütteln und vielleicht versuchen, über den Mond in die kosmische Dimension des Bildes einzusteigen. Oder: Soll ich in die fünfziger Jahre, in die Zeit Adenauers, des Kalten Krieges, des Wiederaufbaus mich zurückversetzen? Soll ich genauer nachlesen, ob Adenauer wirklich in Hamburg war? Also: Zeitgeschichte heranziehen — aber was heißt „siebenmalige Erscheinung“? Ein Bild von Dali hat den Titel: Sechs Erscheinungen Lenins auf einem Flügel. O, du heilige Sieben! Ich kann dich nicht enträtseln. Also bleibe ich freundschaftlich wieder mit meinem Koffer verbunden: ein sicherer Ausgangspunkt für einen Zugreisenden, ein notwendiges Reiseutensil. Und schon bin ich in den Konstruktionen des realistisch erfundenen Hauptbahnhofes. Ich breche ab: Viele reisen in einem Bild. Viele Reisen in einem Bild sind möglich. Gute Fahrt. Gute Fährten(suche).

16.

Der Sinn veraltet; nicht aber die einfallsreiche und widersprüchliche Suche danach.

17.

Alexander Kluge: Die Parteilichkeit einer Haltung kann im Detail versteckt sein.

18.

Eine Hypothese: Kann es sein, daß Heiner Studt, Jahrgang 1942 und bis 1961 in der DDR lebend, später dann im westlichen Teil Deutschlands studierend und arbeitend, eine besondere Aufmerksamkeit sich erhalten hat in der Betrachtung bundesdeutscher Kultur? Kann es sein, daß seine Aufmerksamkeit immer noch ein Erstaunen über das, was hierzulande gang und gäbe ist, beinhaltet? Und daß auch seine beharrliche Verwendung des Wortes »Westdeutschland« ein Ausdruck dieser Distanz ist?

19.

Ulrike Erhard: Zu Heiner Studt „Das Buch der Werte“ (Abb. S. 14): Mit dem Fahrrad durch die Stadt. 1987. Es entstehen Stadtbilder in schwarz-weiß Fotografien. Bilder von Häuserfronten, modern und alt; Straßenfluchten und -kreuzungen; ein abgestelltes Fahrrad im Vordergrund; Müllcontainer; Eisenbahnschienen; Fassaden von Fabrikgebäuden; auch schwarz-weiß fotografiertes Restgrün rankt durchs Bild im Vorgarten; Lagerhallen.

Unter diesen Bildern, denen ich keine bestimmte Stadtzugehörigkeit nachweisen kann, steht ein Text. Dem Bild ist also ein Text zugeordnet worden. Zugeordnet? Ich ertappe mich bei der Suche nach inhaltlicher Entsprechung: Bild zum Text/Bild gegen den Text? Vergeblich die Mühe. Scheinbar wahllos, zufällig gar diese Verbindung (?) von TextBild und BildText. Die Texte für sich lese ich als Programmtext mit Werbe- und Aufforderungscharakter; Versprechungen, auch Drohungen: „Ein Volk, das nicht zur Verteidigung entschlossen ist, verspielt mit der Freiheit auch den Frieden“ und: „Wir haben der Nachkriegsgeneration, unseren Müttern und Vätern, viel zu verdanken“.

Wo, was ist die Realität? Was ist wahr und kann eingehandelt werden? Soll die Leere des Straßen- und Häuserbildes durch die Aufforderung und Drohgebärde des Textes aufgefüllt, eingeklagt werden? Klagt der Text das Bild an? Dann ginge die Rechnung auf: Der Widerspruch wäre die Entsprechung zwischen Bild und Text. Doch: Das (fotografische) »Abbild« der Wirklichkeit zeigt Störungen im Bild. Es erlaubt seinerseits kein »glattes« Sehen mit dem Kommentar: „Ach so, das (er)kenne ich (wieder).“ Ich entdecke Brechungen, Risse, Auslassungen, weiße Dreiecke, Undeutlichkeiten, Überlagerungen, Überlappungen an Stellen im Foto, wo es eigentlich keine geben dürfte…

So kann der Text mir keine „Erlaubnis“ zur Erkenntnis des Widerspruchs erteilen, da das Bild selbst eine (überlagerte) Verfremdung erfuhr.

Doppelt ge- und enttäuscht?!

Ich bin ärgerlich, denn „nichts geht auf“. Die Suche nach Eindeutigkeiten des Erkennens — auch des Widerspruchs — löst sich auf in vielen überlagerten Unstimmigkeiten, Ver- und Entsprechungen. (Ist das auszuhalten? Auf dem Holzwege, auf morschen Bohlen?)

20.

Heiner Studt: Es wäre einiges von Schiller zu lernen, dessen Begründung für eine der politischen vorgelagerte ästhetische Erziehung ebenfalls aus der von ihrer Abstraktheit herrührenden Wirkungslosigkeit reiner Vernunftsgründe resultiert.

21.

Renate Studt zum Bild „Mann und Mond“ (Abb. S. 17):

Der Mond riesig, bedrohlich nahe, sinnlich gerundet! Was soll, was denkt der Mann am Bildschirm? Er scheint ratlos. Wo ist sein Fernrohr? Er hatte mal eins, doch Heiner hat es wegretuschiert. Ganz unbeholfen ist er jetzt angesichts der außergewöhnlichen Naturerscheinung.

Zum Stalin-Bild (Abbs. S. 12,13): Reinster Vampirismus! Allen ist schon das Blut entwichen, nur dem Toten nicht—oder? Ich suche die Fledermaus, die in den nächtlichen Himmel entschwebt…. Und wer öffnet Michael Wilding die Tür? Liz ist es jedenfalls nicht. Will Heiner hier nun Zusammenhänge aufzeigen, oder ist alles eine Ausgeburt seines Unterbewußtseins?

22.

Erika Fehr sagt: Du mußt mal darauf achten: Fast alle Bilder von Heiner Studt haben eine private, eine politische und eine kosmische Dimension. Und alles zusammen hat dann eine komische Dimension.

23.

Heiner Studt besitzt ein Bildarchiv. Er sammelt solche Bilder, die ihm, wie er sagt, emotional etwas sagen, die ihn sinnlich ansprechen, die in sich nicht aufgehen, die eine gewisse Herausforderung (inhaltlich, thematisch) in sich tragen.

Er verwendet häufig den „Spiegel“, denn dort findet er — kleinformatige — Bilder aus allen Lebensbereichen, die oft schon polemisch, interessegeleitet zugespitzt sind und nur wenige Lebensbereiche aussparen. Studt wählt nicht nur Fotos aus dem redaktionellen Teil aus, sondern auch Reklamefotos. Wichtig ist hier, daß er aus sinnlichem Interesse (was sowohl thematische wie formale Ansprüche hat) sammelt. Er geht hier in der Tat so vor, wie ein „naiver“ Mensch es tut: Das, was ihn emotional und sinnlich anspricht, greift er heraus, ohne genau zu wissen, warum und wozu. Er bedient sich dieses Materials nicht wie einer, der einen Karteikasten durchblättert und entsprechende Karten herauszieht, die dann der Arbeit dienlich sind. Für ihn ist seine Bildersammlung gewissermaßen der Versuch, das Buch der sozialen Verhältnisse zu füllen und immer mal wieder aufzuschlagen, um sich anregen zu lassen, wie diese soziale Wirklichkeit als Bildwelt dingfest gemacht worden ist. Es geht Heiner Studt also um die zweite Natur, die gesellschaftliche Natur des Menschen. In einem zweiten Schritt will er, der eigensinnige Maler, in diese Geschichtlichkeit, in diese soziale und Bild-Welt eingreifen, indem er sich dieses Materials für einen neuen Zusammenhang bedient.

24.

Ähnlich wie der Maler selbst sehr langsam und lange an seinen Bildern arbeitet, so sollte wohl auch der Betrachter in eine Haltung des genauen Hinsehens und des genauen Verrechnens der einzelnen Impulse bzw. Informationen solch eines Bildes verharren. Mit diesen Bildern wird ein Stück Konzentration vom Betrachter erwartet. Im Gegensatz zur Schnellebigkeit von Bildern, Themen und Formen der heutigen Zeit verlangt die antiquierte Methode der Tafelbildmalerei einen Betrachter, der sich Zeit und Muße nimmt, der aber auch gleichzeitig seinen Verstand vor und in Betrachtung solcher Bilder versucht zu aktivieren und zu trainieren: Montage der Attraktionen. Was sind hier die Attraktionen? Die Attraktionen sind die einzelnen Gegenstände, die Fundsachen, die das Bild vereinigt. Attraktiv werden sie, indem sie mit anderen Gegenständen auf dem Bild vereinigt, montiert worden sind. Der Betrachter selbst ist gefordert, ein Umgruppieren seiner Wahrnehmung vorzunehmen, indem er sich auf die Betrachtung des Bildes einläßt. Der Zuschauer ist also als Mitproduzent der Bilder gedacht.

25.

Der Künstler spielt mit Versatzstücken der Wirklichkeit. „Ich weiß ja selbst nicht genau, wie nun was in meinen Bildern zusammenkommt“, sagt er. Warum sollte ich als Betrachter Eindeutigkeit herauslesen wollen? Ich nehme mir das Recht, ja mache mir sogar das Vergnügen, mich in den Irrgarten einzuschleichen. Oder ist es ein Panoptikum verwunderlicher Einzelheiten? Noch besser! So kann ich als betrachtender Einzelner getrost dabei sein! Vielleicht werde ich, der Betrachter, sogar als sinnlich-gedanklicher Vollender des Kunstwerks gebraucht? Das ehrt mich sehr!

Der Autor Gerd Koch, geb. 1941, ist Professor für Pädagogik/Pädagogische Medien an der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialopädagogik in Berlin. Er arbeitet vornehmlich zum Gebiet der Theaterpädagogik, der politischen Kultur und der kulturellen Bildung. Der Autor dankt Ulrike Erhard für die Mitarbeit bei der Erstellung der vorliegenden Textmontage.

Berlin, 1988